| ◇ガラス工芸 |

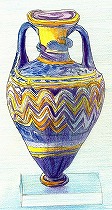

イメージイラスト模写 (拡大可能) |

| ◇ガラスの技法 |

|

| ♢コア技法 |

|

| 芯を耐火粘土などで型取り、全体に色ガラスをつけ、 |

|

| 冷却後に中のねんどを掻き出すもの。 |

|

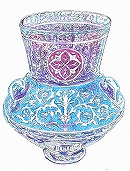

| ♢モザイク技法 |

| 型を使う製法、外型にモザイクのガラス片を敷き詰め、 |

| 上から内型を載せ、更に重しを載せ窯で焼成するもの。 |

| ♢鋳造技法 |

| 開放式の鋳型が主流であった様です。 |

| ♢熱垂下法 |

| 例えば、円筒をした耐火物の上に板ガラスをのせ、下か |

| ら熱を加えることによって、板ガラスの中側が下に垂れ |

| 下がる方法などで製品をつくるもの。 |

| ♢吹き技法 |

エジプト コアグラス BC1500-BC1300 |

| 溶けたガラスを吹き竿の先につけ、息を吹きながら |

|

| 膨らました後、吹き竿からガラスを切り離し、口の部分 |

|

| を加熱しながら整えるもの。 |

|

|

|

| ◇絵付け |

|

| ♢エナメル絵付け |

| 色ガラスの粉を顔料として絵を描き、600度程で焼成し |

| てつくる絵付け方。200年頃ローマで発明、イスラム世 |

| 界で発展、以後普及する。 |

|

|

|

| ◇ガラス工芸の歴史 |

| ♢古代 |

| ◈BC3000年からBC2000年頃のエジプトやエーゲ海 |

| のクレタ島で作られたコアグラスやガラスの球やガラス |

イスラムグラス モザイク技法 800年ー1500年 |

| 棒の装飾品が発見されてます。 |

|

| ◈BC1500年からBC26年、エジプト、メソポタミア、シリ |

|

| アで押し型コア技術でガラス製品が作られるようになり、 |

|

| 普及しました。 |

|

|

|

|

|

| ♢ローマ時代 |

|

| ◈ローマグラス |

| ローマ時代にはコア技法、押し型法に加え吹き技法が |

| 完成して、さまざまな形のガラス製品が作られるように |

| なりました。その技術はローマ帝国滅亡後、北ヨーロッ |

| パに普及しました。 |

| ◈12世紀、ビザンチンでモザイク画の発展からステンド |

| グラスが産まれ、ステンドグラスといっしょにガラス技術 |

| がイスラム世界へ普及しました。ペルシャ時期のガラス |

| 製品は日本にも渡って来ました。 |

正倉院蔵 ササン朝ペルシャ時代 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ♢近世 |

|

| ◈ルネッサンスの時代、ウ"ェネツィアでガラス工芸は普 |

| 及しました。 |

| ◈ウ゛ェネチアグラス |

| ガラス工芸品はエナメル絵付が好まれ、加えてクリスタ |

| ッロの発明で透明性の高い無色ガラスが普及しました。 |

| 繊細で優美なウ゛ェネツィアグラスは高級工芸品として |

| ヨーロッパの宮廷や富裕層に好まれまれ、全ヨーロッパ |

| に普及しました。 |

| その後、ボヘミアグラスなどヨーロッパ各地でガラス工芸 |

| が起こりました。 |

ボヘミアグラス(1725年ー1730年頃) |

|

|

|

|

| ♢アール・ヌーボー |

| フランス(1890年~1910年)で興った動植物をデザイン |

| 化したデザイン、アール・ヌーボーの流れはガラス工芸 |

| にも取り入れられ、斬新なガラス工芸品を産み出しまし |

| た。代表的作家としてエミール・ガレ、ドーム兄弟、ティ |

| ファニーなどが上げられます。 |

|

|

|

|

アール・ヌーボー 19世紀 |

| ♢アール・デコ |

|

| 20世紀に入るとフォービズム、キュービズム、シュール |

|

| リアリズムと新しい美術の流れが興り、ガラス工芸もそ |

| の流れの中で、図柄がフォービック、キュウビック、シュ |

| ールな図柄に変化しました。またガラス素材の追求が |

| なされ、ガラス製品も大量に生産されて、ガラス工芸は |

| 幅広い広がりを見せました。 |

| アール・デコの代表作家としてルネ・ラリックス、モーリス |

| ・マリノなどが上げられます。 |

|

|

アール・デコ「昆虫文」20世紀 |

| ♢現代 |

|

| 1960年以降、作家個人で溶解炉を設置して創作する様 |

|

| になり、さまざまな個性的なガラス工芸品が産み出され |

|

| ています。 |

|